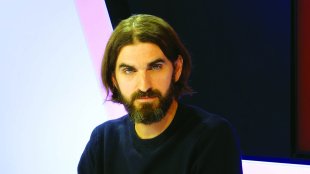

Dr Laurent Frenzel : Comment les innovations thérapeutiques profitent aux patients hémophi

Discipline : Hématologie, Immunologie

Date : 10/04/2024

Maladie hémorragique héréditaire la plus fréquente, l’hémophilie a récemment bénéficié de nouvelles options thérapeutiques qui ont profondément modifié sa prise en charge. Et l’arrivée de la thérapie génique promet un véritable bouleversement. Le point avec le Dr Laurent Frenzel, hématologue et responsable du Centre de traitement de l’hémophilie à l’hôpital Necker- Enfants malades.

TLM : Quelle est la physiopathologie de l’hémophilie ?

Dr Laurent Frenzel : L’hémophilie est la conséquence d’un déficit d’un des gènes codant pour le facteur VIII (hémophilie A) ou le facteur IX (hémophilie B) de la coagulation sanguine, qui sont situés sur le chromosome X. La prédominance masculine est par conséquent très forte. Ce déficit engendre un risque hémorragique qui survient principalement au niveau des articulations (hémarthrose), des hématomes voire, parfois, des saignements intracrâniens, même si ces dernières complications demeurent beaucoup plus rares. Aujourd’hui, on estime à environ 10 000 le nombre de personnes atteintes d’hémophilie en France, dont 85 % d’hémophilie A et 15 % d’hémophilie B. L’expression clinique est variable et corrélée au taux de facteur circulant (< 1 % dans les formes sévères, entre 1 et 5 % dans les formes modérées, puis entre 6 à 40 % dans les formes mineures). Environ un tiers des patients sont atteints de forme sévère, ce qui implique des saignements quotidiens sans aucun traumatisme particulier. L’hémophilie s’inscrit dans le périmètre des maladies rares car il s’agit d’une maladie orpheline.

TLM : Quand suspecter le diagnostic ?

Dr Laurent Frenzel : Dans les cas d’hémophilie familiale, le diagnostic se pose dès la naissance par un dosage des facteurs de coagulation. Dans la grande majorité des cas, l’hémophilie sévère se manifeste au cours des premières années de vie, avec notamment des hémorragies intracrâniennes chez le nouveau-né, une tendance aux ecchymoses ou par des hémarthroses notamment au niveau des chevilles, des genoux et des coudes lors de l’apprentissage de la marche. Les formes modérées ou mineures se révèlent généralement plus tard, avec la survenue de complications hémorragiques au cours d’un acte chirurgical par exemple.

TLM : Quels sont les traitements substitutifs conventionnels ?

Dr Laurent Frenzel : Historiquement, le traitement à la demande était la norme. Dès lors qu’il y avait un saignement, on injectait des concentrés du facteur manquant par voie intraveineuse. Puis, il y a une vingtaine d’années, le traitement de substitution dit prophylactique a été introduit. En pratique, les patients s’injectent régulièrement des facteurs dans le but de maintenir une concentration de facteur VIII ou de facteur IX au-delà de 1 à 2 % et de réduire ainsi le risque d’hémorragies spontanées. Mais ces concentrés doivent être administrés par voie intraveineuse, ce qui se révèle problématique voire très contraignant chez les jeunes enfants et constitue un réel obstacle à l’adhérence du traitement. Par ailleurs, ces facteurs ont des durées de vie courtes et sont rapidement éliminés de la circulation sanguine. Ce traitement impose donc des administrations fréquentes (en moyenne trois injections hebdomadaires) et un alourdissement de la prise en charge.

TLM : Ces dernières années ont été marquées par le développement de nouvelles générations de traitements. Quelle est leur valeur ajoutée ?

Dr Laurent Frenzel : Depuis cinq ans, de nouvelles thérapeutiques ont effectivement vu le jour, en particulier pour l’hémophilie A. Parmi elles, le développement d’un anticorps monoclonal (emicizumab) administré par voie sous-cutanée, toutes les deux semaines, voire tous les mois. Cet anticorps monoclonal bispécifique mime l’action du facteur VIII de coagulation et assure ainsi une efficacité relativement stable dans le temps. Ce dernier ne guérit pas les patients mais permet à un hémophile sévère d’évoluer vers des formes modérées voire mineures. Les patients ont vu leur quotidien changer de façon drastique ! De par la facilité d’injection mais aussi la protection permanente qu’il offre. Une autre évolution importante, celle d’augmenter la demi-vie des produits. Si cela existe déjà depuis quelques années pour le facteur IX (les patients se perfusent tous les 10 jours au lieu de trois fois par semaine), un nouveau produit est attendu très prochainement dans la prise en charge de l’hémophilie A. Il permettrait une injection hebdomadaire au lieu de trois. Enfin, d’autres médicaments sous-cutanés inhibant les inhibiteurs de la coagulation ont été développés, comme un petit ARN antithrombine III ou encore des anticorps anti-TFPi, par exemple, qui ont l’avantage d’être indiqués pour l’hémophilie A et l’hémophilie B.

TLM : Malgré toutes ces avancées thérapeutiques, la thérapie génique est-elle toujours aussi attendue ?

Dr Laurent Frenzel : Oui, car elle permettrait d’obtenir une normalisation de l’hémostase chez un patient hémophile. Qu’il s’agisse des produits déjà disponibles ou en cours de recherche, cette approche qui vise à induire la synthèse hépatique de facteur VIII ou de facteur IX permet, après une injection unique du transgène transporté par un vecteur viral adénovirus associé, d’obtenir des taux de facteur VIII ou de facteur IX circulant proche d’une hémostase physiologique. Si les différents traitements dont nous avons parlé plus tôt permettent de réduire les risques de saignements, la charge de la maladie reste très présente pour les patients avec une qualité de vie fortement altérée. La thérapie génique quant à elle permettrait d’alléger cette charge mentale de manière significative. En France, un accès direct vient d’être octroyé pour la spécialité Hemgénix dans la prise en charge de l’hémophilie B, et le Roctavian est en cours de demande d’accès direct dans l’hémophilie A. Malheureusement, qui dit thérapie génique dit aussi prix exorbitant. En effet, une injection du produit disponible pour l’hémophilie B peut aller jusqu’à 3 millions d’euros !

Propos recueillis

par Anya Leyrahoux ■